ありのままを愛せる自分になろう。ユース世代が集い、新しい未来を描く『Youth Pride(ユースプライド)』開催レポート【前編】

Tokyo Pride 2025の一環として2025年6月14日(土)、15日(日)の2日間にわたって開催された『Youth Pride(ユースプライド)』。LGBTQ+当事者や、LGBTQ+に関心をもつ「ユース世代」を対象としたプライドの祭典です。

ユース世代にとって、LGBTQ+はもはや「特別な存在」ではなくなりつつあります。それでも、価値観のギャップや人間関係の悩みなど、自分らしく生きるために乗り越えなければならない壁はたくさん……。

『Youth Pride』のコンセプトは、「ありのままを愛そう」。「学ぶ」「働く」「遊ぶ」「暮らす」というユース世代にとって大切な4つのテーマを軸にステージエリアとブースエリアを設け、より生きやすく、より楽しくなる情報発信や交流を行いました。それぞれが抱える悩みを共有しながら、つながり、新しい未来を描いたイベントの様子をたっぷりお伝えします !

『Youth Pride』の会場となった「WITH HARAJUKU HALL」には、学生や若手社会人などのユース世代が続々と集まりました。

総合司会のアロムさん(ドラァグクイーン、ライター)と中島幸乃(NPO法人 東京レインボープライド YouthProject 代表)から「ありのままの自分でいられる時間にしてほしい、そして「ありのままで輝く登壇者」をみて、皆さんに勇気を届けたい」「ここでしか得られないユース世代のつながりを作ってほしい」と会場に呼びかけ、祭典の幕を開きました!

LGBTQ+の権利はどう守られてきた?世界と日本の歩み

【登壇者】

三橋 順子さん 性社会文化史研究者、明治大学文学部非常勤講師

北丸 雄二さん ジャーナリスト、作家

最初のプログラムのテーマは、「学ぶ」。「LGBTQ+の権利はどう守られてきた?世界と日本の歩み」と題して、ユース世代が日本のLGBTQ+シーンの成り立ちを理解し、世代間のギャップを越えて自身と社会との関わり方を考える内容です。

はじめに、性社会文化史を研究する三橋さんから、新宿二丁目が日本最大の「ゲイタウン」としてどう生まれたのか?その成り立ちを紹介しました。

新宿エリアは、江戸時代まで遡る歴史の中で、長らくヘテロセクシャル(異性へ性的感情をもつセクシャリティ)の場でしたが、戦後にゲイバーができ始め、1960年代末になると「ゲイタウン」へと発展。1973年には新宿二丁目のゲイバーは83軒にまで増え、ゲイタウンとしては世界最大規模になります。

さらに、新宿におけるレズビアン・女装コミュニティの歴史にも言及し、20世紀末には歌舞伎町・ゴールデン街・新宿三丁目を中心に形成され、新宿二丁目の「ゲイタウン」とは空間的な棲み分けが生じていたと説明しました。

「今から半世紀前にゲイタウンができたのは、世界的にも先進的」と、三橋さん。そして「新宿の街の性的多様性は今に始まったことではなく、少なくとも1960年代から続いている」と続き、「これからもずっと多様性を尊重する街であってほしい。新宿だけでなく、たくさんの街がそういう多様な街であってほしい」と思いを語りました。

次に、世界各地の報道に関わってきた北丸さんが、国際的なLGBTQ+の権利回復の歩みを解説しました。

歴史をさかのぼると、宗教・法律・医学の3つの要素によって、LGBTQ+当事者は差別を受けてきたといいます。宗教は紀元前から同性愛を禁じ、13世紀頃からは法律によって当事者を弾圧。自然科学が発達した19世紀になると、同性愛は病気だとされます。

「人類は、それが誤りだと気づくまでに3,000年の時を要した」と、北丸さん。20世紀以降、国境を越えて人が行き交うようになり、人権運動も盛んになると、DSM-II(精神疾患の診断・統計マニュアル)や世界保健機関(WHO)の精神疾患リストから同性愛が除かれました。

その間に科学的な研究も進み、21世紀は多様性の時代に突入します。ところが現在、アメリカのトランプ大統領が反DEIを掲げる状況に。北丸さんは、「トランプ大統領が反DEIを訴えるのは、世の中には多様な性のあり方が存在することの裏返し。私たちは、こうした“言葉の裏側にあるもの”を学ばなければならない」と、最後にメッセージを伝えました。

YOUTH 座談会〜私たちが望む学校・教育のカタチ〜

【登壇者】

じんじんさん YouTuber

ゆうき YouthProjectメンバー

はるね YouthProjectメンバー

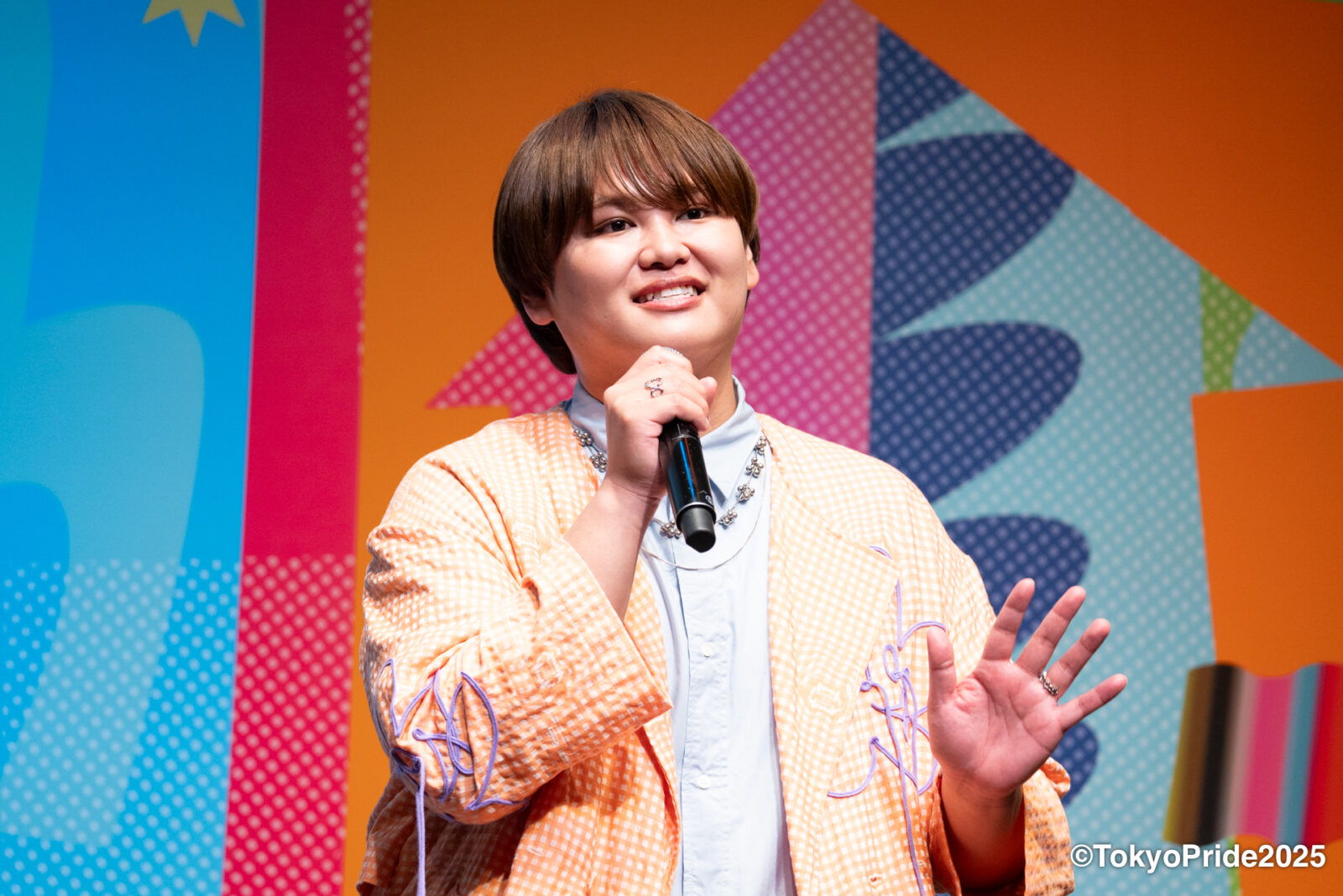

次のステージも、「学ぶ」プログラムです。ユース世代が自身の経験をもとに、学校や教育のあり方を掘り下げる座談会が、総合司会の2人を交えて行われました。

登壇したのは、ゲイであることをカミングアウトしているYouTuber・じんじんさんと、YouthProjectメンバーのゆうき、はるね。

最初のテーマは、「学校生活の中で『壁』を感じた瞬間」。高校3年生のゆうきは「恋愛の雑談は、異性愛が前提になっている」ことへの違和感をあげ、トランスジェンダー男性の大学生・はるねは、高校時代のエピソードを紹介。女子用のスラックスで通学していたもののすぐに辛くなってしまい、その後は特例で男子用の制服を着た経験があり、「カミングアウトをしていないのに、男子の制服を着て、女子の学籍で詮索されたり、自分の居場所のなさを感じていた」と当時を振り返ります。

じんじんさんは、「30代の自分にとって、高校の頃の日本社会は“男女”しか性別がない風潮。男性として生きなければならない、自分の素性を出してはいけないと思い込んでいた」といいます。「今もなお、学校は決められたルールのもとで生活しなければならない。だから、苦しく感じる人が多くなってしまうのではないか」と、会場に語りかけました。

座談会のテーマは「私たちが望む学校・教育」に移ります。現役高校生のゆうきが挙げた問題意識は、「知識の改善をしてほしい」というもの。保健の授業で「思春期になると異性に興味をもつ」と学ぶが、異性に興味が向かない人や興味自体もたない人がいる中で「そういう人はいない」と言われるケースもあったそう。さらに、「LGBTQ+のことは教科書の片隅に書いてあって、『社会問題』『他人事』のように書いてあることが『LGBTQ+は普通じゃない』という風潮を生み出している」と、教育内容への違和感について語りました。

「学校の設備や制度が整っても、知識がついていかないとそういった設備や制度を利用する人に偏見の目が向けられてしまい、環境が変わらないと思う。」と加えました。

はるねは、高校時代にトランスジェンダーへの理解と情報が十分でないことで「自分で自分に対して、トランスジェンダーであることを認められない」苦しさがあったとのこと。自分がトランスジェンダーじゃなければよかったのに、などと自らを傷つけていたといいます。

自分の性自認を説明するための情報を学校は与えてくれず、学校の外に学びを求めたという、はるね。「当事者は、自分自身について説明する力をつけなければならない。その責任をすべて負わされているように感じる」という問題意識をぶつけます。

総合司会の中島幸乃も「LGBTQ+の正しい知識を得られる場所が、今の学校現場では少ない」と、同じ思いを語りました。

じんじんさんは「学校の先生も、LGBTQ+の知識が十分ではない。それゆえに、悪意がない言葉で当事者の生徒を傷つけてしまうことも起きうる」と、現実的な課題を投げかけます。

これからの学校のあり方として、多様な性が存在することを当たり前にする大切さを、会場全体で改めて実感しました。

LGBTQ+就活サバイバー〜現代の就活生は何を求めるか〜

【登壇者】※本文の肩書は、イベント当日(2025年6月14日)のものとして記載しています。

金山 桃さん LVMHフレグランスブランズ株式会社 代表取締役社長

貴田 守亮さん EY Japanチェアパーソン 兼 CEO ジャパン・リージョナル・マネージング・パートナー

山田 なつみ 特定非営利活動法人東京レインボープライド 共同代表理事

ちほ YouthProjectメンバー

たかせ YouthProjectメンバー

あんみ YouthProjectメンバー

就活をするうえで、「自分らしく働けること」は大切な要素。ところが実際は、どこまで自分のことを話していいのだろうか、多様性を認める制度や社風はどのくらいあるのか、と悩むLGBTQ+ユース世代も多いのではないでしょうか。

そこで、LGBTQ+就活生が求める社内制度やサポート体制を提案し、企業との相互理解を深めるセッションが行われました。

提案①:LGBTQ+の枠ではなく、その人自体に向き合う職場作りのための「にじいろ目安箱」と

「にじいろ掲示板」の運用(ちほ)

近年は企業でLGBTQ+に関する研修が行われるものの、「Q+などの『典型的なセクシュアルマイノリティに当てはまらない人』の存在が認識されていない」という問題意識をもつちほ。一人ひとりの事情に着目した仕組みづくりが必要だと考え、生の声を取り入れる「にじいろ目安箱」やLGBTQ+やジェンダーに関する課題に立場関係なく意見を共有することができ、自分ごととして考えるためのスペース作り「にじいろ掲示板」といった、誰もが意見を出しやすい仕組みを提案しました。

提案②:言える「かもしれない」職場をつくるためのカミングアウト「サポートツール」(たかせ)

LGBTQ+当事者の人生において重要な「カミングアウト」を助けるツールを提案したのは、トランスジェンダー男性である、たかせ。アルバイト先ではカミングアウトしていないものの、「もし言いたくなったら、言わないといけなくなった時の備えがない」といった不安を抱えています。当事者は自分のセクシュアリティを正確に伝える難しさがあり、周囲の人はカミングアウトによって困惑してしまうのではないかというのです。

こうした自分の立場から、ワークスタイル申告書といった「カミングアウトの助けになるツールの導入」を提案。さらに、このツールの存在が「カミングアウトは起こりうること」と社内に認識させる土壌づくりになると考えます。「カミングアウトをするかしないか、本人が“選べる状態”であることが重要」と語りました。

提案③:医療現場でのDEI制度、「あるから使える」を目指して(あんみ)

医学部で学ぶYouthProjectメンバー・あんみ。医療現場での経験を通して、「DEIにまつわる制度があっても、使えない」という問題意識を抱いています。

大学内に匿名相談窓口があるものの、回答をほとんどもらえなかった経験をもとに提案したのが、インターネット上での相談掲示板の設置です。匿名性を保ちながら、相談内容と解決状況をオープンにすることで、透明性と心理的安全性が実現できるとともに意見交換の活発化が目指せると考えました。

また、多くの医療従事者にDEIを身近で大切なことだと感じてもらい、知識と理解を深めてもらえるように様々な情報を交換できる「DEIバージョンのヒヤリハット(重大な事故の一歩手前の危険なできごと)を集める」提案も。形だけの制度に留まらない医療現場の実現に、強い決意をにじませます。

企業の登壇者たちはユース世代の提案を温かく受け止め、それぞれの経験に基づいたエールを贈りました。

就活や職場での課題に向き合うLGBTQ+ユースのリアルな声と、企業側の誠実な姿勢が響き合い、相互理解を深める貴重な時間となりました。来場者も、これからの働き方を考える多くのヒントに満ちた本セッションを、熱心に見つめていました。

企業のダイバーシティ最前線! 本音で語る座談会

【登壇者】 ※本文の肩書は、イベント当日(2025年6月14日)のものとして記載しています。

白澤 晶子さん LVMH パフューム&コスメティックス事業 人事部 ヴァイスプレジデント

吉村 美音さん フリー株式会社 DEI Lead

田中 友彩さん フリー株式会社 BPaaS開発部/新規開発チーム テックリード

土橋 直子さん ランスタッド株式会社 人事本部 ED&I/ エンプロイヤーブランディングマネージャー

楢山 舞花さん オイシックス・ラ・大地株式会社 DE&I委員会 事務局

最後のセッションでは、各企業の担当者が自社の制度や職場環境について発表しました。LGBTQ+を含む多様性の観点から、具体的な制度の整備や働きやすい環境づくりの取り組みが紹介され、参加者に向けて「DEI最前線での実践事例」が共有されました。

人事制度の整備にとどまらず、プロダクト/サービス面でも多様性への配慮を反映し、通称名使用や、「生活上の性別」と「戸籍上の性別」を別管理できる機能を実装するなど、顧客の多様なニーズに応える開発を進めている企業もあります。

職場づくりでは、従業員リソースグループ(ERG)の設置、当事者向けクローズドネットワークとアライを含むオープンネットワークの運用、人事制度の見直しや社内研修の実施など、心理的安全性を重視した取り組みが紹介されました。こうした継続的な取り組みにより、PRIDE指標での高評価を得ている企業も多く見られます。

各社は、DEIを制度対応にとどめず、、事業成長と価値創造の中核要素要素として位置づけていました。

各社のプレゼンテーションの後は、LVMHの白澤さん、フリーの田中さん、ランスタッドの土橋さん、オイシックス・ラ・大地の楢山さんによる座談会へ移り、「自分のありたい姿で働ける企業とは?」というテーマで活発な議論が展開されました。

当事者の視点からは、入社時の自然な対応、性別のカスタム登録、社内コミュニティや人事制度の丁寧な説明などが安心感につながったという実体験が共有されました。特別扱いを求めているわけではなく、性自認に関係なく、誰もが安心して働ける環境を望んでいることが、リアルな声から改めて明らかになりました。

次に議論の中心になったのは、カルチャーの醸成です。制度と異なり、カルチャーは目に見えにくいもので、LGBTQ+就活生が特に気になるポイントでもあります。DEIを社内カルチャーとして根付かせるためには、「当たり前」を常に問い直す姿勢が重要だと指摘されました。履歴書の写真貼付や性別記載も、必ずしも当然とは限りません。前例にとらわれず働きやすい環境を整え、施策を継続することでカルチャーが変わるという考えが共有されました。

最後に、登壇者からは会場のユース世代に向けて、「就職活動では、自分が納得できるルールやカルチャーがある会社を探してほしい」といった心強いメッセージが贈られました。

セッション間の休憩時間には、会場内に設けられたブースで飲食を楽しんだり(レインボーカラーのポップコーンも販売されました!)、相談ブース、協賛企業への就職活動相談ブースなどにも多くの来場者が集まっていました。

ユース世代の大きな熱量を生んだ『Youth Pride』1日目。この熱い思いは、イベント2日目に引き継がれます!

SNS SHARE

JTBバナー.jpg)

-2.png)

.png)